圖/Shutterstock

圖/Shutterstock自駕之路曲折,匯豐點名特斯拉潛在風險

匯豐(HSBC)近日在報告中明確指出,無人計程車市場的潛力已被「廣泛高估」。文中特別點名特斯拉(TSLA),認為其所面臨的風險不僅來自產業週期長與法規不確定,更因其技術與商業模式的選擇,使未來數年的獲利前景相對不明朗。

簡而言之,儘管馬斯克(Elon Musk)屢次高喊 Robotaxi 將帶來「數兆美元市值」的顛覆性成長,但匯豐報告警示著現實與敘事之間可能存在顯著落差。

Robotaxi 難以快速獲利,達到損益平衡點至少需八年

Robotaxi(以下皆指特斯拉無人計程車)的核心問題是獲利難以短期兌現。匯豐預估特斯拉在 2030 年才可達到 2 至 2.5 萬台 Robotaxi 的車隊規模,且 2033 年才能達到現金流損益平衡,這與馬斯克「明年量產百萬台自駕車」的敘事有明顯落差。

獲利遞延的主因在於營運成本的低估。外界普遍認為「省去司機」將大幅提升利潤,但事實上 Robotaxi 仍需負擔遠端操控、即時維修、停放區域與充電設施等高密度的後勤支出,這些成本會對營運現金流造成明顯壓力。以競爭者 Waymo 為例,其母公司 Alphabet 至今已投入逾 300 億美元,但該部門每年仍虧損數十億美元,明確顯示商業化進程的艱難。

相較之下,特斯拉雖試圖以輕量策略換取較低的硬體成本,但實際運營支出仍有待進一步釐清。若要拓展 Robotaxi 規模,短期內仍需針對現有車款進行硬體升級,長期則得仰賴專用車型的研發與量產。這些都將成為未來數年的資本支出壓力來源,且可能尚未完全反映在市場預期中。

以視覺替代 LiDAR 雖降低成本,卻可能延誤監管通過

Robotaxi 主打的自駕技術是 Tesla Vision,宣稱可透過視覺資料配合神經網路訓練模型,省略較昂貴的 LiDAR 感測器,從而降低車輛成本並加快量產進程。然而,這一策略面臨許多監管與安全層面的質疑。根據匯豐報告,處理邊緣場景(如突發障礙物與惡劣天候)仍是 AI 驅動自駕系統的最大障礙,因此缺乏 LiDAR 等多種感測器輔助的 Robotaxi 在審查上較難獲得監管單位的信任,進而在市場的部署受到限制。相較之下,採多感測器的競爭者在監管申請上通常更能通過,例如 Waymo 已於舊金山、鳳凰城等地取得營運資格。

因此,特斯拉是否能僅憑純視覺方案通過市場的法規審查,將成為 Robotaxi 推進過程中值得觀察的變數之一。此外,特斯拉是否會在 FSD 系統中導入更強的安全回饋機制,或重新考量硬體升級的可能性,也將是評估其發展性的關鍵指標。

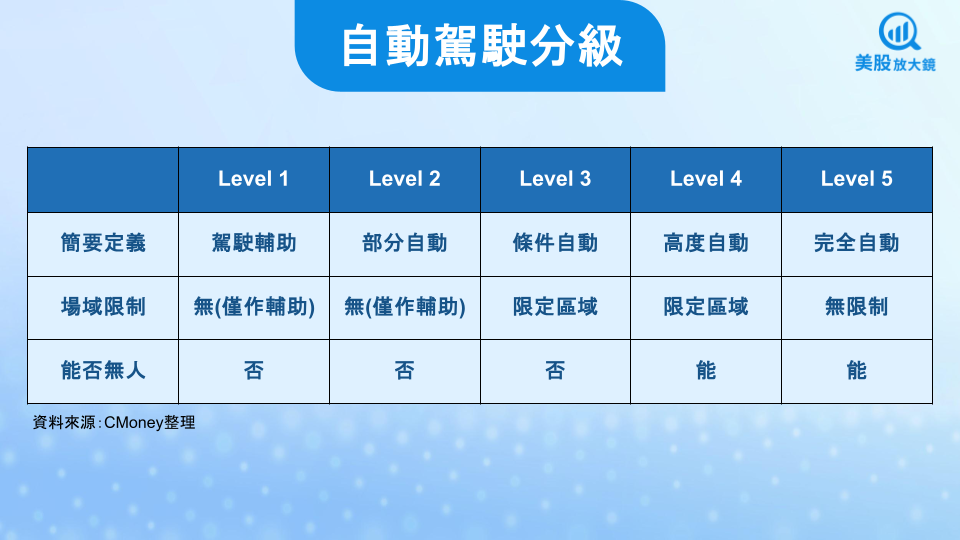

Level 5 全自駕為長期願景,現實應用仍有距離

Level 5 自駕是指車輛在任何地點、天氣與交通條件下都能獨立運行,完全不需人類與後台介入。然而,從目前產業現況來看,多數自駕系統仍停留在 Level 3(條件自動化),即便有少數進展至 Level 4(高自動化),也仍受限於地理圍籬的控制,無法應對全域、全天候的真實環境。

除了美國外,包括新加坡、中國的北京與武漢等地也正開展自駕車試營運,但服務多限於固定區域,也仍需遠端備援,並未達到完全無人的水準。整體而言,主流機構普遍認為 2030 年前全面實現 Level 5 商轉仍屬高度理想化。不過,技術演進未必遵循規律,若未來在感測技術或邊緣運算上出現重大突破,Level 4 向 Level 5 過渡的節奏能否被加速還是值得關注。

Robotaxi 仍是長線主題,但不應完全作為現階段估值主軸

綜上所述,特斯拉在 Robotaxi 戰略上的挑戰可歸納如下:

- 依賴願景支撐評價:若 Robotaxi 難以在近年形成規模化利潤,市場對於特斯拉「數兆美元市值」的敘事將面臨重估值壓力,股價可能反映更保守的成長預期

- 硬體升級仍存缺口:目前現有車款並非全面支援 Robotaxi,短期升級將面臨成本與技術整合挑戰;長期若轉向製造專用車型,亦需考量規模化對充電、維護、遠端操作等營運基礎設施的需求

- 監管接受度不明確:以 Tesla Vision 取代 LiDAR 雖有成本優勢,但目前尚無證據顯示能在歐盟、中國或美國的多數州獲得自駕商轉許可,成為技術能否落地的風險之一

匯豐的報告為 Robotaxi 的樂觀敘事打了一針鎮靜劑,也提供了相對務實的觀察框架。從投資角度而言,Robotaxi 雖仍具備長期潛力,但短中期內的市場預期可能逐步收斂至保守區間,並轉移至更務實的方面。建議投資人持續關注技術與監管的實際進展,並警惕估值是否過度依賴尚未兌現的「夢想」,以免忽略潛在的股價風險。

延伸閱讀:

【美股焦點】亞馬遜 Prime Day 剛落幕,股價能否跟上銷售熱潮?

【美股焦點】Meta大舉押注AI,狂砸數千億美元如何重塑公司未來?

版權聲明

本文章之版權屬撰文者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

免責宣言

本網站所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。